(一)第一日:参访北师大——同根溯源,共盼未来

10月13日上午,金秋时节,陕西师范大学哲学学院研学团队踏入北京师范大学海淀校区,以“寻哲思、探文脉、促交流”为主题,开启沉浸式游学之旅。首日行程中,我们通过欢迎仪式搭建思想对话桥梁,“京师十景”的参访让哲学精神与校园景致深度交融,校史馆溯源则唤醒学术传承使命,三步递进间,两校哲学学科的共鸣与传承愈发清晰。

一、欢迎仪式:以哲为媒,共筑学术对话平台

下午14时,北师大哲学学院举行欢迎仪式,副院长罗松涛和冯伟光先后致辞。两位老师历数两校哲学学科的深厚渊源,希望本次研学成为思想与思想的相遇,寄语两校学子以问题为导向,在交流中碰撞出解决现实问题的哲学智慧,期待未来两校在哲学人才培养上开展深度合作。

二、校园参访:循“京师十景”,让哲学在景致中“活”起来

欢迎仪式过后,研学团在北师大志愿者的引导下,以“京师十景”为线索,开启一场“行走的哲学课”。在交流与漫步中,哲院学子们的游览不再是单纯的景点打卡,而是从景致中解读北师大的精神内核,与哲学学科的价值追求相互印证。

大家从哲学学院所在的励耘楼走出,在“励耘弘文”中探传承,楼前“励耘弘文”的匾额是“京师十景”中“人文地标”的代表。大家参观学院的“哲学长廊”,墙上陈列着北师大哲学系历任教授的学术成果,从张岱年的“天人五论”到当代学者的“政治哲学研究”,脉络清晰。“原来每一个学术方向的背后,都有几代人的坚守。”

而后,我们来到校本部广场的“木铎”雕塑,这是“京师十景”之首。志愿者讲解“木铎为古代教化之器,北师大以木铎为校徽,象征‘学为人师,行为世范’的育人使命”。最后我们走过四合院布局的教学楼群,走过校训石碑,共同领略陈垣、启功等几位大先生的风采,而后穿过假山开启校史馆之旅。

三、校史馆溯源:触摸哲学脉络,唤醒学术使命

行程的最后,研学团走进北师大校史馆,在史料与记载中,进一步寻找两校哲学学科的“精神交集”。

首日行程落幕,陕师大研学团的成员们仍在热烈讨论:从“木铎金声”到校史馆的老讲义,从两校学者的隔空对话到学生间的思想碰撞,这场游学早已超越“参观”的范畴,成为一次“哲学精神的寻根之旅”。未来几日,他们还将走进北师大哲学课堂、走访高校与人文景点,在更深度的交流与探访中,让哲思碰撞出更多火花,让两校的学术情谊在传承中焕发新的活力。

(二)第二日:薪火永相传——感悟课堂,体验人文

10月14日,陕西师范大学哲学学院研学团在北京的秋日晨光中,开启了第二日行程。从聆听名师课堂的思维激荡到漫步历史名园的感怀体悟,再到与杰出校友的深夜对话,学子们在理论、自然与经验的交织中,完成了一场全方位的哲学漫游。

一、深入课堂:聆听名师讲授,感知学术脉动

上午,研学团的五十余位同学按兴趣分组,分别走进了北师大哲学学院三位教授的课堂,进行了一场零距离的学术浸润。

在吴向东老师的《马克思主义哲学史》课堂上,师生共同深入剖析了马克思、恩格斯思想早期发展中的主观因素与精神历程,让经典理论的诞生过程变得鲜活可感;在戴海强老师的《西方哲学史》课程中,大家跟随老师的讲解,从“我思故我在”的经典命题出发,深入解析笛卡尔的哲学体系,亲身经历了一场从普遍怀疑到理性重建的思辨探险;而在徐克飞老师的《哲学概论》课中,哲学的基本范畴与致思方式被清晰地勾勒出来,为同学们提供了探索智慧之学的全景地图。三位老师风格各异,或严谨深邃,或风趣明晰,或循循善诱,均以其深厚的学养和独特的个人魅力,为研学团成员们呈现了北师大哲学课堂的鲜活样貌。

同时,同学们分别向三位老师送上了一份精心准备的礼物,以此表达对授课教师的崇高敬意与对北师大慷慨接纳的诚挚感谢。这一份份礼物,不仅是两校情谊的见证,更象征着学术火炬在一代代学人间的传递与尊重。

二、漫步京华:徜徉湖光山色,体悟人文哲思

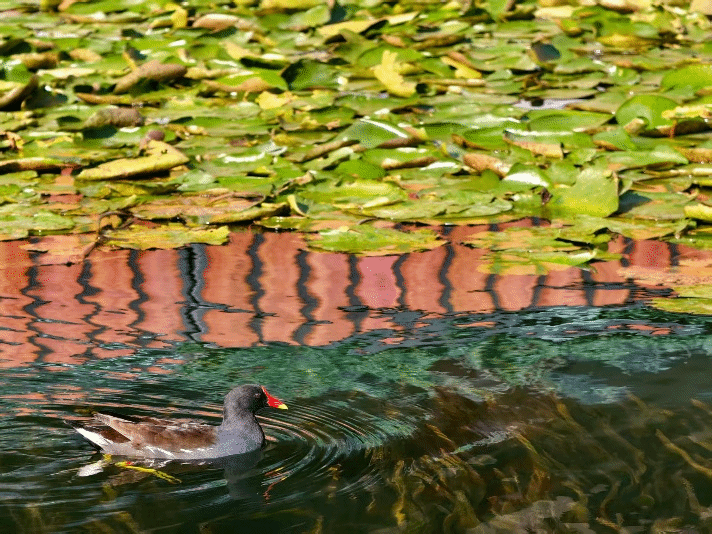

下午,研学团分组前往北京历史文化地标——北海公园与什刹海,将哲学的沉思融入古都的秋色之中。

在白塔倒影、碧波画舫间,同学们漫步于北海公园,感受着皇家园林的恢弘气度与宁静致远;在什刹海的垂柳岸、胡同里,大家又体验着老北京市井生活的烟火气息与深厚底蕴。这场自然的邀约与人文的漫步,让上午还沉浸在理论思辨中的同学们得以放松身心,在现实景致中直观地体悟中国哲学中“天人合一”的哲学理念,感受历史长河在具体空间中的流淌与积淀。

同学们纷纷表示,这不仅是一次风景的游览,更是一次生动的文化实践课,为哲学思考提供了丰厚的现实素材与情感温度。

三、校友领航:薪火相传照亮前路,思想碰撞激发共鸣

当晚,研学之旅迎来了一场温暖而深刻的精神盛宴。在杨辉老师和班主任张海满老师的组织下,七位从陕师大哲学系走出、如今在北京各知名高校深造或就职的优秀校友们向23级哲学系学生们展开了一场深入且真诚的分享交流。

孟泽学长(19级本科生,就读于北京师范大学马哲专业)以“极致勤奋”为主题,讲述了如何通过“课课有录音、节节第一排、课后必整理”的专注,在现有规则中脱颖而出,他强调“在现行考核标准下,就要顺着标准去争取,不要抱怨它的不合理,因为它是把你送出去的唯一的渠道”,这种“顺势而为,借力前行”的务实态度令在场同学深思。朱金言学姐(20级本科生,就读于北京师范大学马理论专业)则围绕“独立判断、稳扎稳打、打磨性格”三方面,为学弟学妹的成长路径提供了清晰指引。陈晨学姐(13级本科生,就职于北京师范大学)从更长的人生维度出发,鼓励大家“大胆体验,坚持自省”,在试错中构建属于自己的生命意义。

此外,向佳妹(21级本科生,就读于北京航空航天大学中哲专业)、饶倩(20级,就读于中国科学院大学科哲专业)、张曦(21级本科生,就中国科学院大学逻辑学专业)、王贾曼(17级本科生,中国科学院大学科哲博士生)四位学姐也相继分享了各自的心得。她们的奋斗路径各异,但发言中却不约而同地汇聚出共同的成长密码:对哲学原著的坚持深耕、对学术道路的无比自信,以及那份源自陕师大哲学学院的坚实底气。这种跨越届别与专业的共识,无疑为学弟学妹们注入了一针强心剂。

在随后的自由提问环节,同学们踊跃发言,就专业学习、生涯规划等困惑与学长学姐们展开了热烈讨论。思想的火花在问答间不断碰撞,前辈的真诚与后学的热情交织共鸣。最后,一张汇聚了所有研学成员与校友的温馨大合影为这场充满启迪的夜晚画上圆满句点,也将两校之间、校友之间的情谊与传承永恒定格。

次日的行程也在满满的收获中落幕。从课堂到园林,从名师到校友,研学团成员们不仅在学术上汲取养分,更在精神上获得了来自前辈同门的强大支持。这场“哲学精神之旅”,因这份薪火相传的温暖而愈发丰厚与立体。