2025年10月15日至16日,陕西师范大学哲学学院2023级哲学系本科生在哲学系副教授杨辉老师与班主任张海满老师的带领下,先后参观了清华大学科学博物馆、圆明园遗址、故宫与国家博物馆等地。在历史现场与科技前沿之间穿行,他们与文明对话,与科学对话,在扎实的实践学习中展开深度的思考。

一、清华科学博物馆:科学精神的人文回响

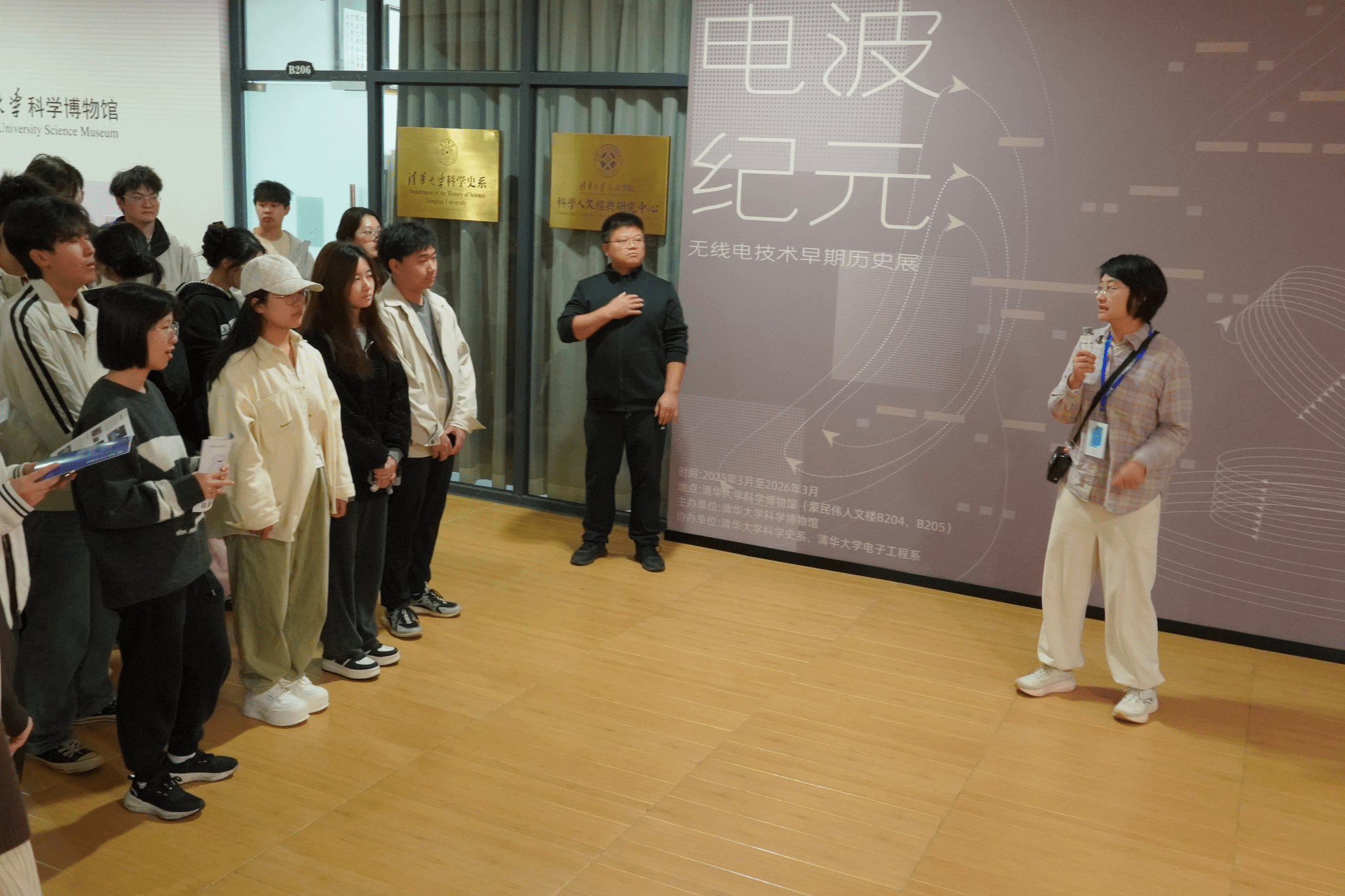

晨光初透,师生一行步入清华园,走进清华大学人文学院旗下的科学博物馆。馆内陈列各类精密仪器与历史器物,通过真实物件立体展现“百年器象”的历史脉络——手稿泛黄,模型静默,无声勾勒出人类探索世界的壮阔科学图景。

师生首先参观的是“电波纪元”展区,火花隙发射器与矿石检波器静立其间,它们不仅是电磁波信息传递的起点,也是现代通信技术的源头。环顾四周,老式电子管收音机与现代量子通信设备模型并置,串联起从广播普及到量子加密的技术演进。“从电波到量子,不仅是技术的跃迁,更是人类认知边界的不断拓展。”同学们结合科学思想史知识发出如是感慨,“科学不只是工具,它塑造了我们理解世界的方式。”

二、圆明园:断壁残垣间的历史回响

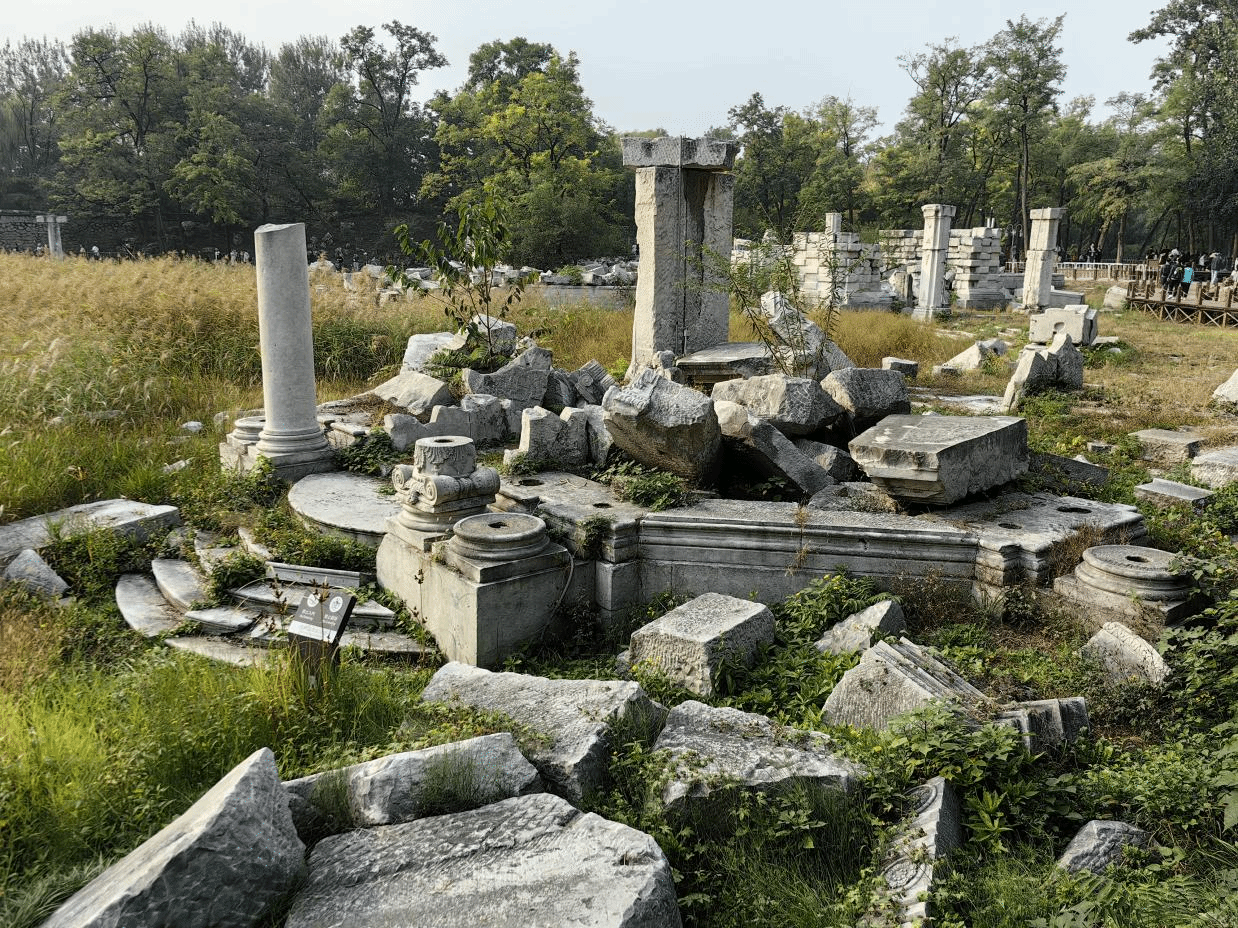

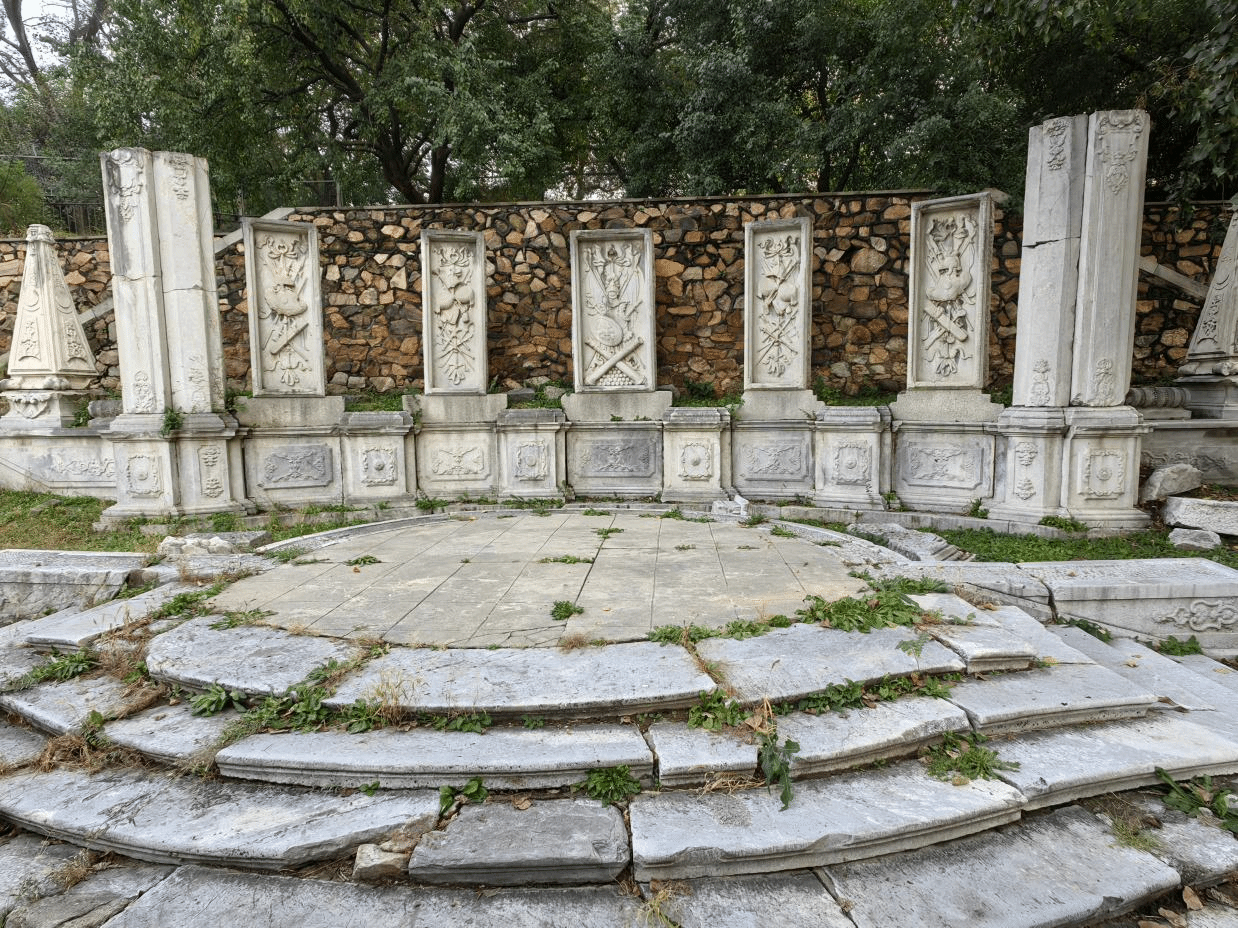

午后,师生一行转赴圆明园。清冷的北京秋阳洒在大水法的断壁残垣上,汉白玉石柱上的卷草纹已被岁月磨平,基座的灼痕却依旧清晰——那是1860年烈火留下的民族伤痕。观水法石台前,栏杆不存,仅余基孔;中央御座的位置青苔斑驳,与散落的石构件一同静默诉说,不少同学感叹道:“这里的每一块石头,都是一页没有装订的史书。”

在历史的镜鉴中走向未来,从清华科学博物馆的“器象百年”,到圆明园遗址的“石语无声”,这场跨越数百年的对话,在同学们心中激起深远回响。

科学精神推动文明前行,历史创伤唤醒民族自强。在清华园,同学们触摸到创新的历史脉搏,心生自豪;在圆明园,他们体味到屈辱历史的沉重,信念愈坚。这样的双重感受,让他们向未来敞开,以理性探索未知;向过去凝望,以历史锚定方向。暮色渐起,一日行程落下帷幕。耳畔仿佛仍回荡电波的轻响,眼前依旧浮现石垣的沉默。

三、故宫:时空交错中的文明对话

10月16日,师生分组参观故宫和国家博物馆。六百年紫禁城,以红墙黄瓦为纸,以光影石阶为墨,静静铺展出一幅流动的历史画卷。

有同学指尖轻触斑驳宫墙,冰凉的触感瞬间贯通古今。“我仿佛化作历史长河中的一滴水,听见了帝王将相、宫人仆役匆匆走过的足音。”哲学学院阮诗敏在行走中体悟到个体与宏大历史的微妙连接。沿中轴线前行,太和殿的巍峨令人震撼,乾清宫的庄严引人凝思。刘瑾宸感叹:“这不仅是视觉的盛宴,更是一堂生动的‘行走的思政课’。”

在太和殿广阔的广场上,南奕行请身边的同学拍下了一个仰望的身影——巨大的宫殿与渺小的个体,构成强烈视觉对比。“走过一道道宫门,我的身影被夕阳拉长在石板上。那一刻,我不再只是参观者,而是成为了紫禁城故事里一个流动的注脚。”

宫墙把天空框成四方形,脚下的石砖被岁月磨得光滑。有同学尝试想象几百年前生活在这里的人们:“他们每天走过这些长长的巷道,看到的也是同一片被红墙分割的天空。风吹过屋檐下的铃铛,声音清脆又遥远。我触摸到的不是历史书上的年份,而是一段真实存在过、有温度的生活。”

闫甜蕊在参观中获得了更深层的感悟:“红墙黄瓦无声诉说着近代百年屈辱史,提醒我们‘落后就要挨打’的沉痛教训。而从昔日皇宫到人民博物院的转变,本身就象征着国家的复兴。这让我们倍感重任在肩。”

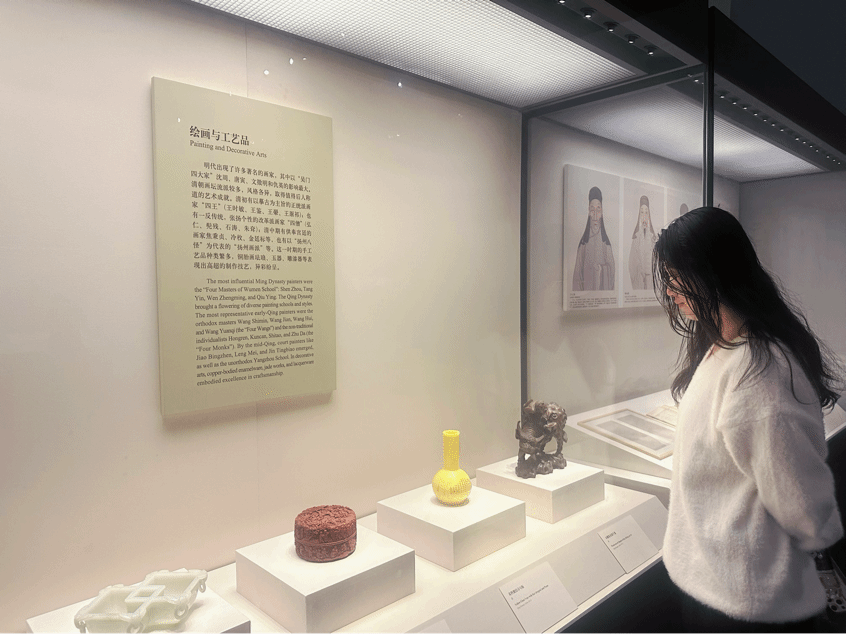

四、国家博物馆:文明长河中的不绝回响

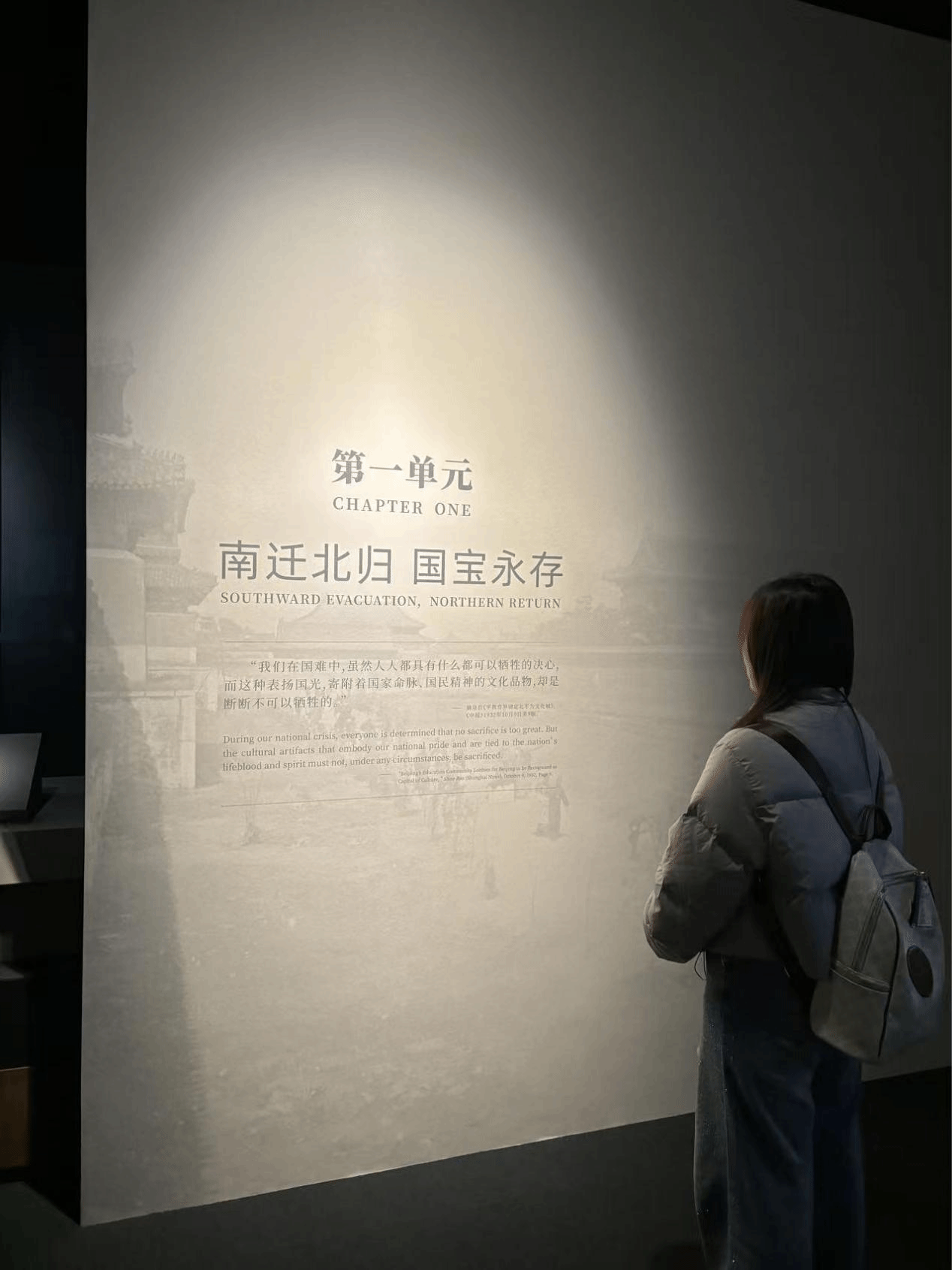

走进中国国家博物馆,同学们仿佛踏入一条流动的文明长河。从司母戊鼎的厚重纹饰,到“复兴号”模型的流线型设计,文物与展品串联起中华文明五千年的发展脉络。

汪怡婧驻足在“古代中国”展厅,斑驳的青铜器诉说着商周的礼乐文明;漫步于现代展区,科技成果的陈列让人直观感受时代的飞跃。“短短几小时,不仅是视觉的震撼,更是一次与历史对话、与时代共鸣的精神洗礼,让人深刻读懂‘文明从未中断’的重量。”

安欣对厚重的青铜器尤为触动:“那些繁丽的纹饰与形制,背后蕴藏着古人对宇宙、伦理和秩序的思考,这何尝不是一种无声的哲学表达?”在她看来,文物不再是课本里的图片,而是带着历史温度的文明卷轴。

五、在行走中阅读中国的过去与未来

从清华园的理性之光,到圆明园的历史之鉴,再到故宫的时空对话、国博的文明长卷——此次北京之行,让哲学学院的师生仿佛行走于百年历史的两端,从战火连绵与落后困顿,走向和平稳定与科技昌明。台台器械如灯,科学精神之光照亮前路;条条断壁如鞭,历史教训之痛砥砺斗志;深厚的文明底蕴让我们心有所归,自信坚定。两日虽短,步履不停。所见所闻已沉淀为所思所感:科学精神与人文关怀相济,历史回望与未来瞻望共存。中国的过去、现在与未来,在这一程中徐徐展开,如同一卷待续写的长诗,而他们——这群年轻的哲学人——正以坚实的脚步和清醒的思考,融入这壮阔的叙事之中。秋阳盛盛,秋风起,秋光潋滟,秋水长。北京之行虽已结束,但思想的旅程,正迎风远航。